佳松岭村舞貔貅招新了!几天前,佳松岭村舞貔貅协会、佳松岭村翠英堂醒狮队发出公告,2024级舞貔貅招生面向全派潭招生。此次打破了只局限于老屋社、新屋社等四个合作社的地域限制,且收培训费探索商业化运作,是该村的再一次大胆尝试。

提起舞貔貅这一非遗,圈内人都听过“广州舞貔貅看增城,增城舞貔貅看派潭佳松岭”。早在2007年,舞貔貅就被列为广东省非物质文化遗产。而位于增城区派潭镇的佳松岭村是舞貔貅的发祥地之一,在此相传已有170多年的历史。

招生公告发布前,曾一度淡出视野的舞貔貅重新“刷屏”:在派潭“村晚”等舞台上舞貔貅成为最亮眼的节目之一,名为“优优”的貔貅以表情包的形式活跃在聊天对话里,学生在课堂或教学基地里学习舞貔貅……貔貅,再次舞入大众视野。

学舞貔貅,也是学文化、学做人

第一次看舞貔貅,很容易联想到舞狮。其实,两者既有渊源,也有明显区别。舞貔貅,又称“客家醒狮”,还有个很萌的称呼叫“客家猫”。

两者外观有明显不同:貔貅的头部有如“笋尖”般的金三角和铜钱。传说中,貔貅是龙的第九子,以财为食、只进不出,虽然凶猛,却是代表驱灾辟邪、吉祥如意的瑞兽。

“舞貔貅源自于《西游记》,在角色上也有着自己的特点。”舞貔貅第四代传承人张永木说。传说,唐僧师徒途经岭南,发现客家山区百姓深受瘟病之苦,因此派出孙悟空前往昆仑山石燕洞去降服貔貅,为当地人驱瘟驱灾。所以,舞貔貅中,一定会有孙悟空和沙和尚两个角色。

所以,舞一次貔貅,就是讲述一个故事。舞完一套舞貔貅,往往需要约两小时,包含打四门、采青、转堂、咬柱、吐幅等诸多环节,每一个环节都有诸多细节要抓。

外行看热闹,内行看门道。比如在舞貔貅前,表演者都会做一个“久仰”的手势,一定是手掌包拳、手掌在拳上,这是因为所谓先有五指后有昆仑,而掌代表五指山,拳头代表昆仑山。

此外,舞貔貅融合了武术和杂耍,所以功夫底子要扎实。“扎马要稳、出拳要猛,如狮扑兔,虎步生风……”张永木从10多岁开始学习舞貔貅,如今70多岁的他讲动作、做示范的时候依旧灵活自如,在教学时也一直注重抓好拳术这一舞貔貅的基本功。

要舞好貔貅,除了好的身体素质,更要抓住其精气神,理解背后的岭南文化和风俗。

“学舞貔貅的第一课,要学会尊重对手。”张永木说,学舞貔不仅看中品行,也看中礼仪。比如作为舞貔貅的代表性礼仪,交盒贴强调“三辞三让、四门八斗”,每一处都透露出中国人谦逊、感恩的品德和注重礼尚往来的传统。

学舞貔貅,是学本事,也是学传统文化,学人情礼节,学做人。

走出增城,走进年轻人群

所有非遗都面临一个难题:要传承下去,还得想方设法吸纳年轻人。

其实,面向派潭开展2024级舞貔貅招生,已经是一次观念大革新。此前,村中有个不成文的规矩:舞貔貅只传同族男子,且不传他姓。张永木果断打破了这一规矩,此后,舞貔貅逐步从佳松岭村走出派潭镇,走向全区、全市、全省。

舞貔貅本就是群众创造的,目前也在降低学习和欣赏的“高门槛”,便于舞貔貅的传承。舞貔貅要约2小时的完整环节,如今被拆分为几段套路、适度简化,此外在配乐上也进行了调整,更适应如今老百姓的审美趋势。

“文化传承需要更多年轻人的加入。”佳松岭村党总支书记黄小琴表示,如今舞貔貅这项非物质文化遗产学习纳入到教学课程中。舞貔貅进校园,有助于发现传承人的好苗子,更能让更多人学习了解到舞貔貅的魅力。

如今,除了舞貔貅培训基地是大本营,在派潭中学、派潭二小等学校均设有教学基地,周边的朱村街、永宁街等镇街均有引入,也成为广东乃至粤港澳大湾区的各大高校调研的热门地。

“师兄弟一起通过公众号、视频号等平台把舞貔貅的文化传播给更多人。”舞貔貅第五代非遗传承人张敬彬说。

如今,很多人知道舞貔貅是源于一只名为“优优”的卡通形象,其是派潭镇以“舞貔貅”为原型创作的派潭镇域IP形象。随着派潭“村晚”越办越火,优优也走进千家万户,其表情包也已上线,未来还有更多的周边产品有待推出。

走向更远处还需要商业化。“无貔貅,无年味。”在当地人的记忆里,每逢过年过节、庆典或新店开业等喜庆场面,村里人都会请来貔貅队舞一场,主宾尽欢,也为貔貅队谋得生计。

如今,重整旗鼓的舞貔貅也重新面向市场,再次推出商演活动,一经推出订单不断,今年以来已先后进行了17场商演。一场商业能为貔貅队带来4000元左右的收入,下半年步入旺季,将进一步带动村民增收。

今年,佳松岭村将重点推动舞貔貅申请国家级非遗。此外,该村还有很多新计划,例如将黄猴翻驾、钻刀圈、起刀笔、飞台等杂技表演在舞台上重新呈现,再如组建一支女子貔貅队,重现20世纪80年代曾出现的女子貔貅队。

舞貔貅培训基地里,刚入队的年轻人和声阵阵,舞貔貅正再次迎来意气风发时。

既要“出圈”拓市场,也要拉新人“入圈”

佳松岭村的舞貔貅传承百余年,如今重新回归主流,主要是破解了两个问题:一个是曲高和寡、脱离市场;另一个是后继无人、没有新鲜“血液”。前者靠的是“破圈”,进商圈、进“村晚”、进校园,一系列“组合拳”开拓了舞貔貅的受众,拉回了有情怀的老受众,也培育了对传统文化感兴趣的年轻人。拓市场是解决群众基础,传承需要拉青少年“入圈”,打破了只传同族男子等不合时宜的传统,在更广的范围内选择“好苗子”来培育。

借舞貔貅热潮,打造共享乡村示范基地

如今,舞貔貅已经为佳松岭村“擦亮”了文旅名片,下一步,该村如何撬动全村的发展?

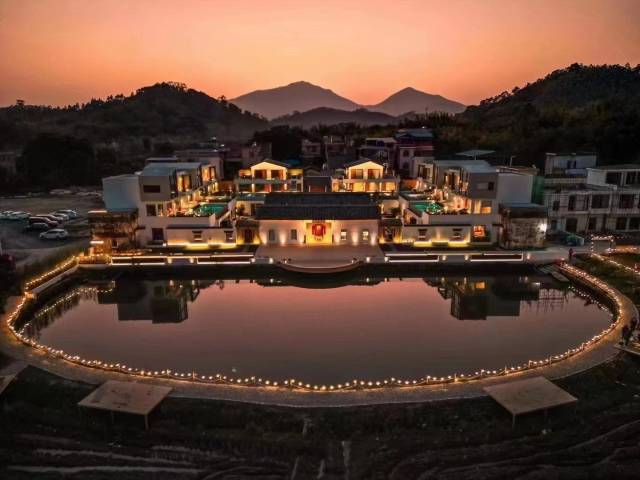

对此,佳松岭村党总支书记黄小琴表示,该村将紧紧围绕农旅产业发展的目标,融入大田元语新乡村示范带建设,深化打造粤港澳大湾区的共享乡村示范基地,以打造增城首个共享田园乡村民宿为契机,整合活化斗岗自然村、墩头自然村等空心村资源,打造“盆景+民宿”“红色旅游+民宿”等。

同时,该村将大力挖掘小盆景产业潜力,成立佳松岭村盆景农民专业合作社,打造“盆景小镇”“千家万户小观园”“盆景市集”。打造省级非遗舞貔貅商演和文创,紧跟“国潮”热,联合72House民宿设计打造舞貔貅文创IP。打造珠三角首个滑翔伞基地,以航空游玩为主题,丰富游客体验和带动村民就业创业。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网