“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”遥想九百多年前的夏日,周敦颐观荷而心生感慨,从此《爱莲说》千古流传。

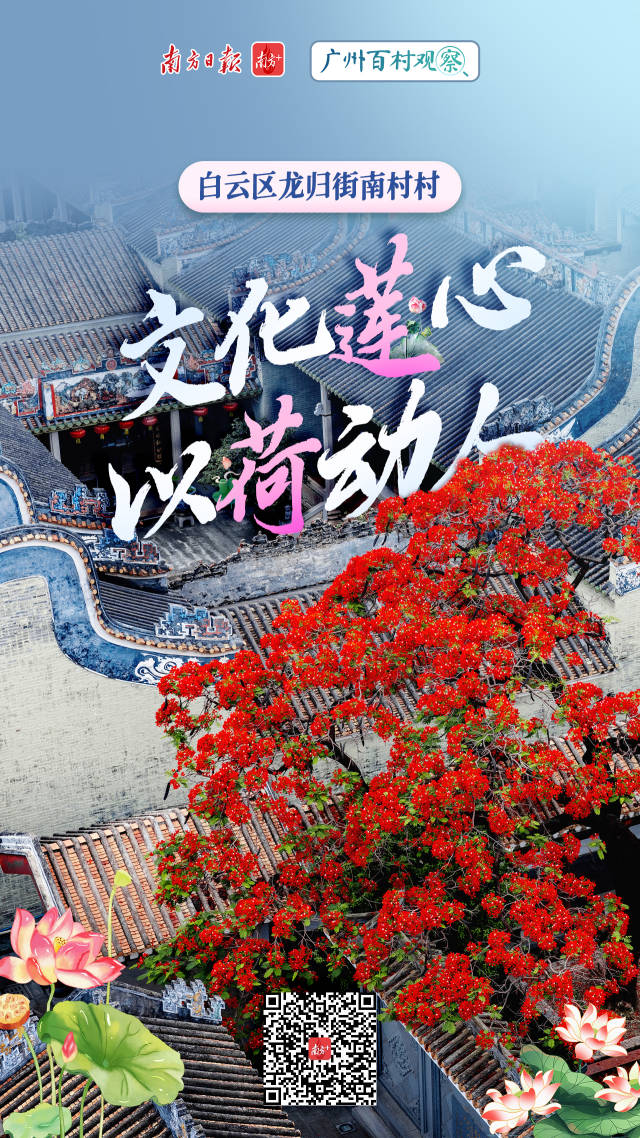

若想跨越时空与古人共鸣,到广州市白云区龙归街南村村是个绝佳选择。这个有800多年历史的古村正由周敦颐的后人建立。据记载,南村开村的周氏祖先为周敦颐第九代孙周仕龙、周遂禄。漫步古村,从南莲广场到莲心桥,村里的不少地名、典故都与“莲”有关,“爱莲”文化传承至今。

有老故事,更有新故事。眼下,南村村正发生翻天覆地的变化,一个个重点项目的推进让古村人居环境大变样,随着该村对“爱莲”文化的传承与发扬,“乡愁”更加可感可触,文旅热悄然兴起,海外游子纷纷回乡建设,这座岭南古村正焕发出新的魅力。

近年来,龙归街全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)建设。作为全省“百千万工程”首批典型村之一,南村村正奋力书写“文化润心,环境舒心”的《爱莲说》新篇。

惊喜“莲莲”

幸福南村面貌新、环境美、产业旺

“终于通车啦!”12月17日,白云区龙归街南村村举行仙圳桥通车仪式,新建成的仙圳桥长18米、宽12米,设置双向两车道及非机动车道,历经3个多月建设的南村村八角古庙旧桥改造项目正式投入使用。

一座新桥,牵动一村人的心。仙圳桥是南村村对外连通的主要通道,也是串联八角古庙、蟠龙古榕、云青学舍等南村村地标建筑的内部通道,随着近年来私家车车流量不断增加,旧桥的过桥安全成为村民的“急难愁盼”,如今宽敞、坚固、美观的新桥获得村民“点赞”。

项目多、落地也快。龙归街南村村党委第一书记肖金平表示,3个多月建好一座桥,是龙归街党工委、南村村依托“民生微实事”项目,结合“百千万工程”重点项目,积极争取上级资金支持,同时广泛发动建筑央企、爱心企业等力量工作参与建设的成果。

要致富先修路。不只是仙圳桥,南村中路道路提升工程、南村南片区道路提升工程(三姓南街、永红路)、西华大街道路改造工程等9条道路升级工程先后完成……今年以来,一条条交通要道的打通,让村民、游客可以一路畅通逛完整个村。

沿着新道路漫步南村村,街头巷尾时不时惊现乡村绿景,村里小花园、小公园星罗棋布,村民的房前屋后成为可观赏、可休憩的“四小园”。“现在村里环境好了,‘家门口’有小公园,我每天都要去走走逛逛、和街坊聊聊天。”70多岁的周叔对村中的变化感到很满意。

今年,南村村积极盘活一批边角地块及闲置空地,“见缝插绿”打造18个“口袋公园”“四小园”,一处处绿意盎然的生态小景,让人赏心悦目,村容村貌焕然一新。同时,分类设置自然景观、运动休闲、邻里交流等功能,增设健身器材、儿童游乐设施以及长条石凳等,为群众打造“家门口”的“微幸福”。

道路通了,环境美了,产业项目也接踵而来。

依托广州民营科技园的金字招牌,南村村因地制宜调整村庄规划,进一步优化产业园区、公共服务设施空间布局和居住区用地边界,划定留用地集中发展区,更高效率配置空间资源,全力保障高质量发展空间。

7月1日,南村村留用地商业用房项目主体工程正式封顶,这是龙归街今年首个实现主体结构封顶的留用地项目,项目首层用作酒店大堂和银行、餐饮、便利店等配套服务,二至五层为商业写字楼,六至十三层为酒店。目前该项目已有多家企业签约入驻,投入运营后不仅每年能为村、社两级增加租金收入,带来就业岗位,也能方便周边居民消费、提升龙归街整体商业氛围。9月14日,留用地项目南村综合能源中心也正式投产运营。

“我们统筹确定了南村村‘典型村’培育重点项目25个,总投入约1.2亿。今年已全部完成20个项目,其余5个项目正在有序推进中,整个南村村村容村貌焕然一新,营商环境进一步优化。”肖金平说,从民生实事到产业振兴,南村村结合自身历史文化资源、交通区位优势,加速升级传统产业、培育新兴产业。

侨心侨力

传承“爱莲”文化,共谋家乡发展

南村牌坊的建设,是眼下村民最关心的事。

牌坊对于一条村来说,可不只是“门面担当”,而是承载着乡情民意,寄托着村民对村社繁荣昌盛、风调雨顺、家庭幸福的美好愿望,是传承传统文化、凝聚爱家爱乡情怀的载体。

牌坊认捐开始后,全村“一呼百应”,已广泛发动乡亲踊跃捐资累计超200万元。此外,14个经济社共捐资140万元。

“现在家乡变化很大,美得就像景区一样,我捐了20万元建牌坊。”南村村乡亲周先生表示,南村牌坊将成为南村新地标,期望能吸引更多在外的游子回来体验家乡的文化,积极投身家乡建设。

“牌坊认捐也吸引了海外华人华侨踊跃参与。”南村村党委书记周满锋说,心系家乡已经融入南村村的文化中,在外的游子一直关注南村村发展。

作为著名的“华侨村”,南村村目前在世界各地的华人华侨多达2万余人。早在1860年起,南村人周登赞、周杰灵、周金等人前往美国、英国、加拿大等国谋生,并持续回馈建设家乡。1928年,南村华人华侨连同周边乡村华人集资建设旧广花公路、人和大桥等基础设施。

今年12月10日,龙归街华侨文化展览厅揭牌,六大展示区生动展现了龙归华侨的奋斗史、发展史和奉献史。海内外乡亲、社会各界热心人士积极捐资捐物,累计金额达70余万元。

爱家乡的文化传统基于800多年历史传承。南村村于宋代建村,开村的周氏祖先为周敦颐第九代孙周仕龙、周遂禄。一代大儒周敦颐,不但被南村周氏尊为先祖,其浩然风骨也被村民奉为楷模,“爱莲”文化世代传承,积淀了丰厚的历史底蕴,形成了独具特色的淳朴民风和古村韵味。

南村牌坊也突出“莲”的特色,采用传统岭南建筑风格,融入莲花、廉洁元素,并配套建设爱莲广场,为村民营造更加舒适的人居环境,让乡愁可感可触,切实提升村民的幸福感、获得感。

在南村村,文化活动同样打动人心。在重阳节,170张红色圆桌在孖祠堂广场依次排开,村民斩鹅、切肉、炒菜、装盘,全村60岁以上老人与受邀的周氏宗亲、华侨乡亲共约1700人陆续落座,传承敬老传统。今年七夕,“璀璨之夜”游园活动人头攒动,为年轻人搭建了交友联谊平台。从七夕到重阳,一年到头大大小小“文化味”十足的活动,让乡亲更亲。

独特的“爱莲”文化,让南村村独具不一样的岭南乡愁,让在外游子魂牵梦绕,也吸引游客慕名而来。

“荷”你有约

古村兴起文旅热,孖祠堂里润“廉心”

今年,南村村走出一个“网红”。5月,周氏大宗祠内的一株古凤凰木玉英怒放。在古祠堂的镬耳、灰塑的映衬下,花朵愈发显得灿若云霞、红彤似火。南村村瞬即在各社交平台“出圈”,吸引了市民、游客前来打卡留念。

花城广州显然不乏一株凤凰木,祠堂也不胜枚举,正是古树、古村、古祠堂的组合,构建了一组“树、人、地、情”的岭南印象,令人叹为观止。游客被这里的岭南风情所惊艳,沉醉于这座古村的故事。

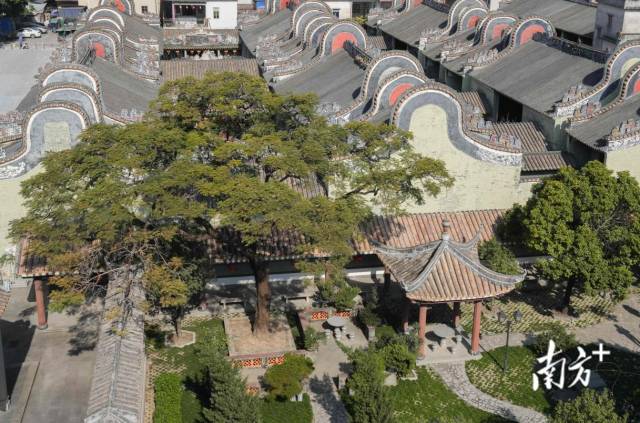

以周氏大宗祠为例,其又被村民称“孖祠堂”。孖,是广州方言“双生”的意思。一方面,因为两座祠堂建筑结构基本相同且并排在一起,周氏大宗祠也是白云区面积最大、保存最好的古建筑之一。另一方面,一个“孖”字,也寓意后代族人莫争斗、共进退。

祠堂门前“禺山发奇秀,濂水流远馨”“漆水开绵瓞,宗风说爱莲”的对联,更是点睛之笔,道尽周氏宗族世代相传的廉洁、仁爱文化。

凤凰木与古祠堂组合的“走红”,让南村村看到文旅产业的巨大潜力。目前,该村正打造“南莲里”农文旅融合项目,利用周氏大宗祠廉政教育基地、云青学舍红色教育基地、蟠龙古榕榕意学堂、岭南古建筑风貌、农耕文化等优势资源,进一步完善服务配套、拓展游玩体验项目,让游客可以游全村、游全天。

如今的南村,岭南风情更为浓厚。南村村对孖祠堂片区节点开展集中风貌整治提升,活化利用历史文物周氏大宗祠(孖祠堂)建设村史馆、家风馆、名人馆、人文历史展览馆,多角度展示村史村情、文化底蕴和民俗风情。如今走进南村,犹如进入一条“时光隧道”,青砖灰瓦、麻石小巷、古树绿荫等承载岁月痕迹。

如今的南村,人居环境更上台阶。南村村对孖祠堂片区统一规划,以绣花功夫一体推进人居环境整治、农房风貌管控、“三线”整治提升等工作,建成仙圳桥、爱莲广场、职工文化广场、生态停车场等一批公共基础设施,见缝插针增设口袋公园、现代都市农田、连片荷塘和沿塘栈道等节点,与原有的蟠龙古榕、云青学舍、孖祠堂等串点成线,实现移步换景,勾勒出宜居宜游的乡村振兴美好画卷。

如今的南村,“莲”文化元素更加凸显。片区的所有鱼塘连片将打造为荷花池,明年预计会成为一个旅游热点。建设一条水中栈道贯穿荷花池,让广大村民群众近距离观赏荷花根茎、游鱼穿梭及清澈水质,极大增强观赏和互动体验。

作为全省“百千万工程”首批典型村之一,龙归街南村村将加力提速实施“百千万工程”,全力绘就乡村美、产业兴、文化强的发展新图景,焕发出无限生机与活力。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网