广州诗词自汉而始,唐宋而勃,明清为兴,当代为盛 诗意融入城市发展与市民生活

广州,一座诗性馥郁之城,以多彩的自然美景与人文风情,成为历代诗歌颂赞的对象,也聚集了众多诗人。据文献记载,广州诗词自汉而始,唐宋而勃,明清为兴,当代为盛,佳作迭出,人才璀璨,见证了广州城市发展,书写了南北文化融合历程。历经数千年传承发展,广州诗词文化融入城市肌理,厚植民间,一花一草、一事一物,皆能激发诗人灵感。2025年4月,广州被中国诗歌学会授予首个“中国诗词之城”荣誉。

4月20日,2025广州诗词大会诗词竞技决赛现场图。

诗词之源

广州诗词文化悠久绵长 见证南北中外文化融合

悠悠古音,诗词传情;吟诗作赋,妙笔生花。4月20日,连续举办多年的广州诗词大会诗词竞技决赛在粤剧艺术博物馆举行。广州诗歌文化源远流长,有“岭表骚坛,别辟蹊径,既承中原统绪,亦注百粤宗风”之誉。然唐宋以前,文献散佚,岭南诗歌流传较少。最早的岭南诗人是汉初广州人张买,只可惜其诗作未有留存。而东汉广州人杨孚,是有“人证物证”的最早的岭南诗人,被屈大均尊为“粤诗之祖”。

东汉杨孚开粤诗先河 刘删咏瀑早李白百载

广州下渡村东约一巷的杨孚井,相传是杨宅后花园的水井,静静诉说着岭南诗脉的起源。公元77年,杨孚入朝参与“贤良对策”,被授予议郎,成为皇帝近臣。其时,番禺(今广州)作为南方商品集散地,海外珍宝云集,中原人却误认这些珍宝产自岭南。杨孚撰写《南裔异物志》(《异物志》),系统介绍岭南动植物,以正本清源。

《异物志》采用四言“赞”体,有《诗经》遗风。中山大学教授陈永正认为,杨孚的“赞”是一种用于赞美和评述的文体,其中四言赞语优美生动。如描写榕树“榕树栖栖,长与少殊。高出林表,广荫原丘。孰知初生,葛蔂之俦”,描绘鹧鸪“鸟象雌雄,自名鹧鸪。其志怀南,不思北徂”。屈大均称“赞亦诗之流”,尊杨孚为“粤诗之祖”。在汉代,岭南语音与中原差距较大,杨孚成功将中原雅言与岭南风物融合。

广州诗词在南北文化交融中渐成气象。杨孚之后,中原南下的吴隐之,为广州留下名传千古的《酌贪泉》:“古人云此水,一歃怀千金。试使夷齐饮,终当不易心。”寓意贪与廉取决于人的精神境界,与是否饮用贪泉无关,成为广州诗词史上的佳话。

南朝陈时,广州才子刘删被南迁名士徐伯阳誉为“岭左奇才”。徐伯阳力荐刘删,刘删走进中原,与江南名士切磋诗艺,赋诗水平大大提高。刘删随徐伯阳游览庐山时,登高赋诗,“野烟出炉上,山花落镜前。危梁取大壑,瀑布挂中天”,成为历史上首个诗咏庐山瀑布的佳作,比李白“飞流直下三千尺”早160余年。只是刘删诗作多已散佚,传世佳作仅9首。

如今,杨孚井旁的葛藤已化作参天榕荫,吴隐之所描述的贪泉成为打卡景点,刘删咏瀑的回声仍在庐山激荡。这些湮没在时光里的岭南诗魂,滋养着岭南诗人,为后世孕育新的澎湃。

“杨孚井”今景(资料图片)

张九龄开派韩苏留墨 唐宋岭南诗人出名家

唐代,诗赋取士的科举制度推动我国诗歌空前繁荣。唐宋时期,岭南地区涌现出诸多杰出诗人,他们创作出大量传世佳作,与众多外来文学巨匠一道,推动了岭南诗词的蓬勃发展。

唐玄宗初年,粤北山区的张九龄,凭借卓越的才学,进士及第,官至丞相。他贤明正直,也是一位杰出的诗人。张九龄的诗歌创作继承汉、魏风骨,倡导革新,其《感遇》系列格调清新淡远,情致深长,开清淡一派,一扫六朝浮华之风。“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁”咏物寄怀,“海上生明月,天涯共此时”写尽人间相思,清代姚鼐赞誉其作品“是五律中《离骚》”。张九龄深远影响了王维、孟浩然、韦应物等诗词大家,堪称岭南诗派的开山鼻祖。

唐宋时期,岭南成为中原诗人南迁之地,韩愈、王昌龄、周敦颐、苏轼等文豪都曾到过岭南,留下众多诗篇。唐元和十四年(819年),韩愈被贬潮州,刚出京城,在蓝关与侄儿韩湘挥泪诀别,写下千古绝唱“一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千”。途经广州时,他在增江舟渡上又以“茫然失所诣,无路何能还”,写出了当时彷徨悲壮的心情。但在广州南海神庙,韩愈留下的《南海神广利王庙碑》,以雄健文风镌刻岭南文脉,被誉为“广州第一唐碑”。与韩愈的沉郁不同,苏轼晚年两度与广州结缘,游览白云山、南海神庙、六榕寺等名胜古迹,创作了《发广州》《广州蒲涧寺》《南海浴日亭》等名作。

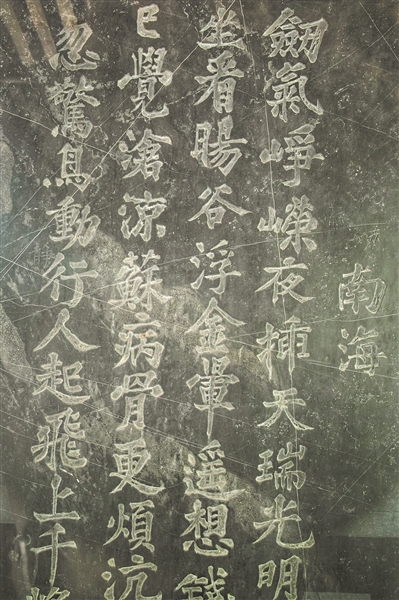

苏东坡《南海浴日亭》(局部)

岭南风土催生了宋代余靖、崔与之等岭南名家,以及明清陈献章、屈大均等雄直诗风代表人物。他们笔触苍劲,诗情澎湃,终使岭南诗派自成一派,以独特风骨,在中华诗词画卷中增添笔墨。特别是明代孙蕡,承张九龄遗风,开创南园诗社,为后世开创新局。

南园诗社承启数百年 明清岭南诗词成一派

唐宋时期岭南尚未形成诗人群体,至明代迎来转折。在经术取士、诗赋式微的背景下,岭南诗歌异军突起。以孙蕡为首的“南园五子”于广州创立南园诗社,力矫萎靡文风,开岭南诗派新风。

今中山图书馆少儿馆所在地,650年前是南园诗社。元朝末年,广州城里依然一派繁华,城南的文明门外,风光旖旎,有当年广州的著名园林——南园。南园一侧,有一道溪水蜿蜒穿过,称“玉带濠”。这里正是青年人喜欢聚会的地方。元至正十八年(1358年),孙蕡等一群20岁左右的青年人,意气风发,常在南园聚会,以诗会友,成立诗社,称“南园诗社”。他们年轻、时尚,所创之诗不同于中原同期的萎靡诗风,而是展现出雄直、现实主义的风格,开岭南诗风之先。

中山图书馆少儿馆内的翰墨池石雕

“玉带濠”今景。

孙蕡、王佐、黄哲、李德、赵介五人最为活跃,被誉为“南园五子”。他们主张学习汉魏,宗主三唐,延续张九龄以来的雄直诗风,又提倡独立思考,推陈出新。其中,孙蕡尤具才情,被王夫之称为中国诗歌史上开启一个时代的人物。他作诗不打草稿,挥笔而成,诗作初看随性,细品则气象雄浑,清圆流丽。明朝内阁首辅大臣李东阳到孙蕡家中做客时,孙蕡即兴作诗一首,李东阳听后赞其为“诗中神品”。孙蕡创作的《广州歌》更是赞颂了广州的繁盛:“广南富庶天下闻,四时风气长如春。长城百雉白云里,城下一带春江水。”笔意矫健,形象生动,气势磅礴。可惜这位广州诗坛巨匠因蓝玉案牵连早逝,诗作多散佚,仅存九卷于《四库总目》。

自“南园五子”开始,越山诗社、浮丘诗社、诃林诗社、西园诗社等众多诗社相继涌现,声名远扬。历经明代“南园后五先生”“南园十二子”至清代“岭南三大家”“粤东七才子”等代代传承,“岭南诗派”繁盛时期达数百年。有学者认为,广州的诗歌胜地应在南园,这里凝聚着广州的精气神。

清末民初,岭南诗词在中西文化融合中转型。黄节、廖仲恺、苏曼殊等诗人,或为维新思想家,或为民族革命家,大多有海外生活经历,他们的诗歌充满变革激情与战斗精神,在中国诗坛占据重要地位。中山大学教授彭玉平表示,广州的历史,几乎就是一部用诗词写就的历史,这片土地既孕育着诗人的灵感,也抚慰着他们的灵魂。

诗词之美

云山珠水海丝风 千年古城美如诗

广州地处中国南方,四季温润,三江交汇,既有优越的自然条件,又有悠久绵长的历史文化,物产丰富,风光秀丽,人文荟萃,交相辉映,描摹出“六脉皆通海,青山半入城”的城市美景。在诗人笔下,广州云山珠水之风物、海丝商贸之繁盛、敢为人先之品质,凝聚成辉煌璀璨的诗词文化,代代传承。

岭南山水激荡诗怀 雁声渔火皆成雅调

唐代岭南诗人张九龄有众多诗篇赞广州风物之美。正如《全粤诗》序言所说:“迨唐代张曲江开文献之宗,举风雅之旗,接中土之天声,揽岭表之芳润。于是云山珠水,尽入诗怀,雁声渔火,都成雅调。”但鲜为人知的是,在张九龄之前,第一次用主流文学形式赞美广州山水风物之美的,其实是南北朝至隋代的诗人江总。这位中原诗人曾官至宰相,后因避侯景之乱,流寓广州十几年,寄身心于岭南山水之中,留下100多首赞颂岭南山水的诗作,居当时诗人之首。

公元555年,江总沿北江一路南下广州,途经贞女峡时,但见两岸瀑布飞泻,轰响如雷,如持彩练当空舞。江总大为震撼,写下了有史以来第一首吟咏北江流域的诗赋《贞女峡赋》:“倦辛苦于岭表,遂沈沦于海外。迹飘揺于转蓬,情缭绕于悬旆。”在广州期间,一个秋日傍晚,江总登上广州城楼,迎面清风徐引,云霞掩映,鸢飞鱼跃。远处江畔丛树郁郁葱葱,山间云烟袅袅,这分明是一块诗意之地。遂即写下《秋日登广州城南楼诗》,为广州诗词之城留下精彩的一笔。“秋城韵晚笛,危榭引清风。远气疑埋剑,惊禽似避弓。”全诗以欢欣起,感情随物自然流转,读之令人荡气回肠。

在广州山水间,江总重新找回人生的激情。类似这种人与自然相互成就的,还有苏轼、文天祥等。北宋绍圣元年(1094年),被贬谪惠州的苏轼,携带家眷第一次来到广州,在短短的时间里,为广州诗词文化留下精彩的一笔,也为他自己的文学人生留下精彩的一笔。此次南行之前,苏轼曾给浙江名士陈舜俞写了一封信,“万里飘蓬未得归,目断沧浪泪如洗。”此时的苏轼,心情颇为低落。但翻越大庾岭,进入岭南后,他发现这里的景物与中原迥异,郁闷也一扫而空。途经广州时,苏轼夜宿南海神庙附近的海光寺。旁边的章丘岗上有一座浴日亭,是古代观赏海上日出的最佳打卡点之一。一日清晨,苏东坡登上章丘冈看海亭,太阳还未升起,海面上就已有数道像剑气一样的金光直插天际,若隐若现的光芒一直照射到海湾,气势磅礴,充满生机。苏东坡挥毫写下《南海浴日亭》:“剑气峥嵘夜插天,瑞光明灭到黄湾。坐看旸谷浮金晕,遥想钱塘涌雪山。已觉苍凉苏病骨,更烦沆瀣洗衰颜。忽惊鸟动行人起,飞上千峰紫翠间。”景因诗名,诗因景名,“浴日亭”从此扬名天下。

文天祥也是如此,这位南宋名臣在崖山战败后,被带至广州,看到沿路山水风物,写下《南海》一首,表达了从刚开始“朅来南海上,人死乱如麻”到“男子千年志,吾生未有涯”的心情转变。

云山珠水之美,在自然之美,在人文之美。那一首首或感叹自然,或借景言志的诗篇,不断凝聚成厚重的广州诗词文化。

气脉雄如此由来是广州 汤显祖“走广”咏商都

当大多数文人沉醉于岭南山水时,明代文学巨匠汤显祖,不是广州人,却以笔墨描摹商埠,将广州千年商都的繁华气象,凝练成不朽的诗词之美。品读汤显祖后期的诗作,犹如读一部广州商贸风情录。

明万历十九年(1591年)秋,被贬徐闻的汤显祖从江南动身下岭南,同苏轼一样,一路悲戚。但行至梅岭后,突然被南国的蓬勃生机震撼,纵情山水,诗兴大发,留下30多首诗作。当时,广州海外贸易繁荣,汤显祖曾主管过外贸工作。因此,他特意绕道广州,在此逗留了20多天。其间正值广州“定期市”(明代每年两次准允外商到广州贸易),汤显祖目睹了“洋商夷舶,商贾云集”的盛景,赞叹不已。这位文学巨匠抛开传统山水意象,挥毫写下“临江喧万井,立地涌千艘”的绝句,气势雄浑,道出广州海上丝绸之路贸易之磅礴。

广州的这场商贸盛宴,最终浇灌出《牡丹亭》中岭南才子柳梦梅的形象。当主人公面向大海吟出“越王台上海连天,可是鹏程便”时,分明映照着汤显祖在广州码头见证的传奇——那些扬帆出海的商贾,何尝不是在惊涛中寻觅鹏程的追梦人?从“瘴疠之地”到“雄踞海畔”,穿越了无数繁华的城市、港口,中外商贾、传教士行居其间,富甲一方,如梦似幻,恰似珠江潮水冲开中原士大夫的偏见,为千年商都刻下最有诗意的标记。

如果说汤显祖的“雄”更多在于广州商贸的气势,而后人对清代十三行的描摹则更为具体。明末清初广东著名诗人屈大均就在《广州竹枝词》中写道:“五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”这些带着海风咸味的诗句,将全球商品流转广州的轨迹,凝练成不褪色的文化财富。那些描写“洋船争出”“十字门开”的诗句,不仅是贸易繁荣的记录,更是东西方文化的交流与融合。当“金山珠海、天子南库”的财富传奇在诗行间流淌时,商业活动升华为文学艺术主题,也种下领风气之先的文化基因。

雄直阳刚领风气先 新诗雷动生猛鲜活

广州的诗词里,总有一种革新精神、阳刚之气。张九龄创清淡之派,余靖净洗西昆铅华(宋初诗坛盛行西昆体,诗人们竞相追求辞藻的华美与对仗的工整),南园五子一反浅薄纤弱之风,岭南三大家力扫复古之风……清人洪亮吉如此评价岭南:“尚得昔贤雄直气,岭南犹似胜江南。”雄直阳刚、革新领先之美,正是广州诗词的一大特征,也是广州城市精神的写照。

所谓“雄直”,说的是诗歌的境界雄伟,气势劲厉,音调高亢,直抒胸臆。以广州为代表的岭南诗词为何以“雄直”著称于中国诗坛?中山大学教授陈永正给出了背后缘由,他在《岭南历代诗选》中说,唐代之后,岭南历代诗人为扭转当时颓靡的诗风,都主张溯源汉、魏,取法三唐,以雄浑劲直为宗。这些诗人又往往诞生在民族危难关头,有护家救国匡时之志,诗语自然多慷慨豪雄。而南下文士诗作也充满雄奇险劲之气,被岭南诗人效法。不过,影响最大的是岭南负山面海的地理环境,让粤人性情豪放,富有进取精神,诗语多雄健发露,充满生命力。到近代之后,广州诗词更领风气之先。从张维屏的《三元里》到黄遵宪的“诗界革命”,从康梁的维新诗到20世纪初的白话新诗,无不如此,从而滋养出岭南诗坛的辉煌。岭南杰出诗人数量之多,影响之大,在整个中国诗坛上也居于首位。

19世纪40年代,广东人对外敌入侵进行了英勇顽强的抵抗,张维屏是最早用诗歌反映这一事件的诗人。张维屏出生于广州书香家庭,自幼受家学熏陶,诗词早负盛名。嘉庆年间,张维屏赴京赶考,学士翁方纲读了他的诗后,惊呼“诗坛大敌至矣!”19世纪30年代末,张维屏在广州筑“听松园”,本欲在山水间安享晚年,却被林则徐打断。当钦差大臣林则徐踏进听松园,两位同科进士,促膝长谈,或许,就是这一次长谈,让张维屏的笔锋陡然化为利剑,写下一篇篇充满爱国情怀的诗作。1841年5月,广州三元里村民自发抗击外敌,这一壮观场面被张维屏看在眼里,于是他用激昂的笔触写下了《三元里》:“三元里前声若雷,千众万众同时来。因义生愤愤生勇,乡民合力强徒摧……”笔墨酣畅,气势凌厉,被近代文学史家阿英誉为“最具有灿烂不朽光辉的英雄史诗”。

19世纪末,黄遵宪、康有为、梁启超等一批著名诗人,延续雄直阳刚之美,主张变革,成为维新派提倡“诗界革命”的一面旗帜。特别是梁启超以散文化句式打破格律樊篱,让广州成为后来中国新旧诗学交替的实验场。1918年,《广东省会学生联合会月报》发表了《暴风歌》《雪里行军》等6首实验性的新诗,如春雷初动。随后《南风》《光明》等诗刊如雨后春笋,涌现出苏曼殊、汪兆镛、陈少白、陈树人等著名诗人,十年间发表新诗300余首,为广州诗词文化留下最鲜活的时代注脚。

诗词之城

厚植民间融入肌理 繁花似锦满城诗意

2017 年,署名“雍平”的诗人创作了《广州塔赋》,诗句清丽,寓意新颖,富有时代感。新中国成立后,广州诗歌蓬勃发展,诗人们在古典诗词和民歌的基础上发展新诗形式,反映时代风貌,抒发羊城人民豪放的激情,传承和弘扬刚健雄直的岭南诗风。

朱光《广州好》传唱至今 《群声集》曾入哈佛图书馆

20世纪五六十年代,广州城市建设热火朝天,人民生活水平、社会精神面貌发生巨大变化,人们用诗的语言赞美广州。时任广州市市长的朱光在自序中写道:“广州市的一草一木,一事一物,都使我无限热爱。我要赞美它,歌颂它。”1959年,朱光调寄《望江南》,写下《广州好》诗组,“广州好,夜泛荔枝湾。击楫飞觞惊鹭宿,啖虾啜粥乐馀闲。月冷放歌还。”这组诗共50首,让人百读不厌。当时,广州诗歌文化蓬勃发展。张永枚以《雪白的哈达》谱写民族团结,李士非用长诗《向秀丽》礼赞英雄,关振东的《五岭笙歌》让岭南诗韵传遍大江南北。这些诗作延续了“雄直气”的岭南诗风,又开启传统诗词的现代表达,至今仍为世人传唱。

20世纪七八十年代,广州成为改革开放的前沿,诗词文化风生水起。1982年深秋,荔湾湖畔一间老屋里,教师张采庵将补鞋匠、商贩、工人邮寄来的诗稿叠成册,岭南首家民间诗社——荔苑诗社就此诞生。荔苑诗社成立之初,成员达70多人。诗社最早的刊物《群声集》,不公开征稿,但“桃李不言,下自成蹊”,臧克家、容庚、启功等全国知名诗人纷纷投稿。1984年至1986年,每期《群声集》都被送入哈佛大学图书馆,让世界学子读到广州的声音。

这时期,羊城诗社、海幢诗社、广州诗社等颇具影响力的诗社相继成立。海幢寺的晨钟暮鼓中,中山大学的榕荫下,珠江畔的街巷里,走出余藻华、刘斯奋、陈永正、杨克、雍平等影响至今的广州诗人。

黄礼孩为诺奖获得者颁奖 现代广州与世界诗坛对话

20世纪90年代,广州演绎出“新广州人”的诗意迁徙画卷。外来务工人员、教授、企业家、工程师、学生……都用诗歌表达自己,记录时代的声音。1998年,一名叫黄礼孩的诗人,写了一首《谁跑得比闪电还快》,“人生像一次闪电一样短/我还没有来得及悲伤/生活又催促我去奔跑”,写出了一代年轻人的心声,并入选《大学语文》教材。

从广州花地大道北,拐进喜鹊路,步行约200米,便是花地湾古玩城,黄礼孩的工作室就位于古玩城的二楼。在众多迷宫似的古玩店中,工作室格外突出,门口张贴着各种充满现代感的海报。100平方米左右的工作室,被隔成两部分,一边是《诗歌与人》的编辑部,一边是他的办公室。说是工作室,倒更像是一座小型图书馆,三个书架占满房间的三面。还有各种奖杯,无声地诉说着他与广州诗词的传奇。

1975年,黄礼孩出生于广东湛江徐闻县下洋镇小苏村,少年时就迷恋诗歌。17岁那年,黄礼孩考入广州艺术学校,成为他诗歌人生的转折点。采访中,黄礼孩拿出一本厚厚的剪报本,一张张贴在笔记本上的泛黄报纸,记录了他的诗歌历程。从偏远的乡村,走进国际大都市,一切都是新鲜的、充满好奇的,他的诗中也因此有了更多的城市与世界的故事,那首《谁跑得比闪电还快》就是如此。正如诗人西川所言:“这座城市的诗人始终保持着对世界的直接想象。”

如今,黄礼孩已在广州生活了33年,早已变他乡为故乡。在这片诗意土地上,黄礼孩喜欢做“从无到有”的事,无论是诗歌创作,还是诗词传播。“广州作为国际大都市,诗歌也要有国际大师的声音。”黄礼孩说,为此,早在2005年,他就创办了“诗歌与人·国际诗歌奖”,搭建广州与世界诗词交流的桥梁。在工作室门口,一整面墙,都是关于这个奖项的海报。2011年4月,瑞典诗人特朗斯特罗姆获得“诗歌与人·国际诗歌奖”。半年后,特朗斯特罗姆获得了诺贝尔文学奖。

2018年,“诗歌与人·国际诗歌奖”获得者阿多尼斯,在广州种下一棵以“阿多尼斯”命名的桂花树。他在诗集《桂花》中写道:“在这个独具特色的地方,以我的名字种下一棵桂花树。于是,我开始在我的体内,发现一座从未发现的大陆。”这种跨文化的对话,让今天广州与世界诗人再次相遇。

现代诗剧还原《诗经》图景 诗韵融入市民生活

广州开放包容,文化多元。这片热土上的诗词耕耘者,自成一体,又相互包容,共同绘就诗意篇章。在广州天河区苏荷独立艺术园区,记者见到了华南理工大学教授吴哲铭。这位著名的男中音歌唱家,十分迷恋经典诗词。

“热爱诗词,源于从小的文化熏陶。”吴哲铭甫一开口,声音中透露着美声的醇厚。对诗词的着迷,源于偶然的一次尝试。1997年,刚从星海音乐学院毕业的吴哲铭,就尝试用音乐演绎诗词。这一成功尝试,让他萌发以更多古诗词进行现代创作的念头。2010年,他与著名女歌唱家邓韵一起,创立广州鳟鱼歌剧团。吴哲铭说,要做好现代创作,必须寻根探源,中国民族音乐的母语与根,就是《诗经》。鳟鱼歌剧团用现代音乐艺术,还原当时的生活图景。为此,他给作品取名《诗经·乐图》,一语双关。

“青青子衿,悠悠我心……”2014年底,浑圆沉厚的歌剧声腔在北京国家大剧院响起时,观众的心头泛起难以形容的奇妙感受。第二年,《诗经·乐图》又登上美国卡耐基音乐厅的舞台,让世界听到来自广州诗词的声音和力量。目前,吴哲铭正在创作受众面更广的诗剧。

让吴哲铭非常感慨的是,广州开放包容的城市文化,为诗词创作、传播提供了肥沃的土壤。“政府很重视,民间有活力,才有了今天这种繁花似锦的诗词文化。”吴哲铭说,有一次去爬越秀山,突然发现台阶两旁的灯箱,都变成一幅幅岭南美画和一首首木棉诗词。“木棉树下,品读木棉诗词,这种意境无法用语言来形容。”

近年来,广州顺势而为,立足本地诗词文化底蕴,深化诗词研究、繁荣诗词创作、加强诗词传播,创建“诗意花城”。一时间,诗词年会、诗词大会、诗词竞赛等活动轰轰烈烈,诗歌走进社区,诗词走进公园。吴哲铭所说的木棉诗词,就是越秀公园的红棉诗道。除了越秀公园之外,还有白云山摩星岭“东坡诗词小径”、荔湾区扬韬广场的“诗词广场”等诗词之境。

越秀公园红棉诗道。

在广州,诗词也正成为校园文化中熠熠生辉的明珠。比如,天河区中海康城小学连续举办19届校园诗书节,诗意校园焕发着勃勃生机。如今,广州已形成全民参与的诗词文化热潮。千年诗脉,在这片土地薪火相传。今年4月1日,“书香羊城”2025广州全民阅读活动现场,广州正式被中国诗歌学会授予“中国诗词之城”的荣誉,成为中国首个获得此荣誉的城市。中国诗歌学会会长杨克表示,广州诗歌历史源远流长,诗歌改革意识也走在前列,诗词创作更厚植于民间。

诗词文化融入广州城市肌理,诗词之美,渗入人们的生活。诗词之城,久久为功。

秋城韵晚笛,危榭引清风。远气疑埋剑,惊禽似避弓。——(南北朝)江总 《秋日登广州城南楼诗》

岭表骚坛,别辟蹊径,既承中原统绪,亦注百粤宗风。——引自《全粤诗》(序)

榕树栖栖,长与少殊。高出林表,广荫原丘。——(汉)杨孚

海上生明月,天涯共此时。——(唐)张九龄

行云流水见真性,明月清风来故人。——(清)张维屏

试问岭南应不好,却道,此心安处是吾乡。——(宋)苏轼

广南富庶天下闻,四时风气长如春。长城百雉白云里,城下一带春江水。——(明)孙蕡 《广州歌》

洋船争出是官商,十字门开向二洋。五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。——(清)屈大均 《广州竹枝词》

广州好,我问白云山。南国擎天成砥柱,松林泉唱晚霞丹。何日摘星还。——朱光 《广州好》

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网