导读

每年6月第二个星期六是国家“文化和自然遗产日”,正值第16届遗产日来临之际,广州日报评论版推出“激活文化遗存,赋彩美好生活”评论文章,对广州历史文化名城保护利用工作给予点评和展望,特别是对市规划和自然资源局以规划引领、政策创新,推动历史文化街区和历史建筑特色风貌格局延续的做法,给予了肯定。城市记忆的流传,优秀文化的弘扬,都离不开其依存的空间载体,唯有守住历史土壤和特色风貌,方有文化灯火的延续传承。值此遗产日,期待有更多的朋友加入到广州历史文化名城的研究和保护中来,一同激活文化遗存,赋彩美好生活!

6月12日是“文化和自然遗产日”,是中国文化建设重要主题之一,体现了党和国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见,旨在营造全民参与、共同保护文化遗产的良好氛围。应该说,在这个特别的日子来谈历史文化名城建设具有别样的意义。

文化是城市的灵魂,当城市因经济发展而变得越来越像时,唯有文化可以彰显城市的独特性。习近平总书记在广州考察时,提出要“注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁”。只有保护和利用好历史文化,才能让“老城市”焕发新活力。

广州是一座有着2200多年建成史的老城市,历史文化遗存众多,一条北京路是广州城历经13个朝代的见证,一条先烈路浓缩着辛亥革命史,无数遗迹印证千年海上丝路发祥地的辉煌。保护已成共识,如何保护才能让历史文化真正成为城市活力之源?近年来,广州市规划和自然资源局通过规划引领、政策创新,把文化传承发展作为激活历史文化遗产、增进城市居民幸福感的“催化剂”,根据不同文化遗存的特点应地制宜探索出不同的活化模式,在精雕细琢的微改造中,旧建筑“活”起来,社区品质提升了,文化魅力更大了,市民幸福感更强了。

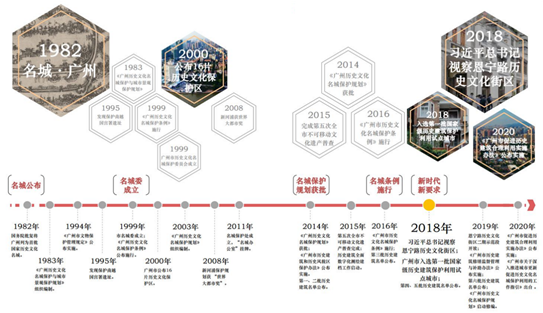

广州名城保护40年征程

图片来源:广州市岭南建筑研究中心提供

合理利用是对历史建筑最好的保护

斗转星移,沧海桑田,许多历史建筑在岁月更迭中早已丧失原有的空间功能,缺乏修缮中逐渐衰败,在保存其文化基因的前提下多功能合理利用成为趋势。

诚志堂货仓旧址修缮前后情况

图片来源:广州市岭南建筑研究中心提供

诚志堂是近年来广州工业遗产类历史建筑活化利用的缩影。它由珠江边一座有着上百年历史的仓库变身成为一所独具特色的幼儿园。历史建筑要改变用途困难重重,这一大步的跨越殊为不易。广州大胆创新,出台激励政策为其活化改造大开方便之门,在历史建筑活化利用政策和修缮规划技术服务引导下,百年老厂房被盘活了,从“工业锈带”重生为“生活秀带”。在保护中利用,在利用中保护,才能够唤醒历史建筑的文化记忆,凸显其文化价值,让老建筑焕发出新光彩。

诚志堂货仓改造而成的太古新蕾幼儿园

图片来源:广州市岭南建筑研究中心提供

历史文化街区保护要“留人留形留神韵”

评价历史文化名城和历史文化街区是否保护得当的一个重要标准,是历史文化名城是“活”着的。有的地方将历史文化街区变成了景区,可原有的生活形态和原住民完全没有了,文化成为了风干的标本。历史文化街区要“活”在当下,既保留不同历史时期的空间形态,又展示原住民本真的生活状态,更兼有新兴文化业态,才具有永恒的文化魅力。

永庆坊成为“文化激活历史文化街区”的全球城市典范,创新保护规划、实施方案、建筑设计、产业策划“四位一体”,强调“活”态保护,既保留趟栊门、骑楼街的西关风情和历史风貌,更延续了每天老街坊踏着青石板路出门叹早茶、在历史建筑内结伴粤剧私伙局的人间烟火气,在人居环境品质的改善中实现人气的提升。

恩宁路历史文化街区鸟瞰图

改造后充满人气与活力的永庆坊

图片来源:广州市岭南建筑研究中心提供

文化传承发展要让民众成为参与者与受惠者

两千年前,东汉文字学家许慎说“城,所以盛民也”。上海世博会说“城市,让生活更美好”。古往今来,城市建设的初衷与最终依归都是为了人。获得联合国人居署亚洲都市景观奖的新河浦历史文化街区,从修旧如旧保存街区特色的清水红砖墙、民国水刷石、西洋式廊柱等建筑元素,到居民捐赠展品举办艺术市集,再到成立居民互助会来解决社区的各种问题,居民生活与街区改造在共建共治共享中相得益彰,推动政府治理、社区自治、业态升级的良性互动。而广州不少历史文化街区“微改造”,在规划阶段注重充分征求所在街区居民的意见,激发他们的主动参与。正是因为居民的需求被体现被尊重,才有老城市中“新”“老”元素的相互交融,“既能叹早茶也能喝咖啡”才能成为可能,而社区活力也因此而来。

“新”“老”元素相互交融的街区氛围

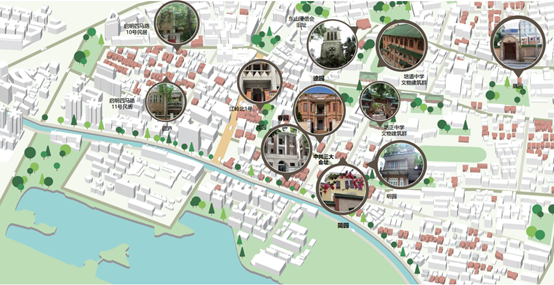

布满历史遗存的新河浦历史文化街区

图片来源:广州市岭南建筑研究中心提供

城市,刻印着文明,更承载着无数人对美好生活的向往。城市竞争力,越来越取决于城市的文化内涵与文化底蕴。把2000多年的历史文化根脉保护好传承好,决定着广州的活力与未来,也为市民的美好生活赋彩增光。

关注 · 广州政府网

关注 · 广州政府网